Giuliano Pesce

L’isola dei cannibali

23 Ottobre 2023

Le utopie sono forse destinate a non realizzarsi mai e, quando si confrontano con i limiti umani e le ideologie, possono addirittura deviare nell’incubo. L’isola di Nazino, in Siberia, è stata teatro di una delle distopie più angoscianti del secolo scorso ed è una storia che merita di essere ricordata.

Siberia, maggio 1933. Come ogni notte, una giovane donna, scalza e coperta a malapena dai vestiti stracciati, si avvicina alla piccola caserma allestita dall’Armata Rossa sull’isola fluviale di Nazino. Uno dei soldati – Kostja Venikov – la aspetta, affacciato a una delle finestrelle sul retro dell’edificio. Si scambiano uno sguardo e nessuna parola. Il soldato le passa un pezzo di pane raffermo, l’unica parte della sua razione giornaliera che è riuscito a nascondere. Kostja sa che è proibito, ma non può fare altrimenti: si è innamorato di lei. Cerca di proteggerla e di aiutarla ogni giorno, anche se la situazione in cui si trovano è terrificante.

Una mattina, però, Kostja viene convocato dal suo superiore. Dovrà allontanarsi dall’isola per qualche giorno. Il soldato è disperato: chiede a un suo commilitone di sorvegliare la ragazza durante la sua assenza. Quello accetta, ma lo fa solo per cortesia: entrambi sanno che è impossibile.

Quando Kostja fa ritorno sull’isola, si mette subito a cercare la giovane. Si allontana solo di pochi passi dalla caserma, nella direzione da cui lei arrivava ogni notte. La trova quasi subito, all’interno di un boschetto. Qualcuno l’ha presa e l’ha legata a un pioppo. Le hanno tagliato il seno e i muscoli: tutto quello che si può mangiare. La cosa peggiore è che la giovane è ancora viva. Kostja vorrebbe salvarla, ma lei ha già perso troppo sangue.

La storia di Kostja Venikov e della giovane donna di cui si era innamorato è emersa dalla testimonianza di Taisa Michajlovna Čokareva, una contadina del luogo, pubblicata nel 1993 sul Narodnaja Tribuna, il giornale di Tomsk, insieme ad altre decine di deposizioni, compreso il manoscritto Ivan Jovanič Uvarov, un insegnante deportato, testimone diretto di quanto avvenuto sull’isola di Nazino.

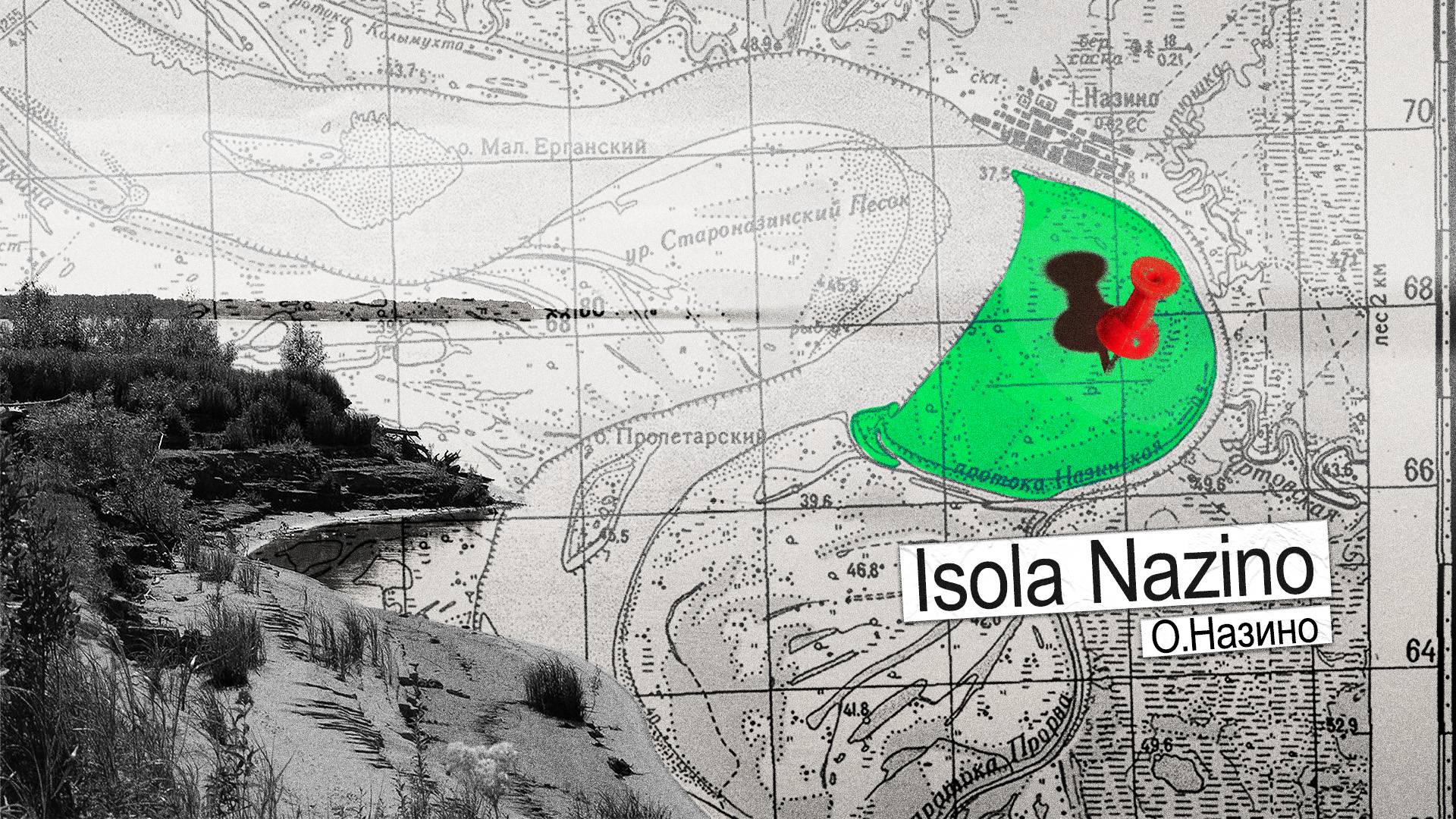

Tutti questi racconti hanno contribuito a riesumare un episodio drammatico, rimasto sotto silenzio per sessant’anni: quello della deportazione di migliaia di persone provenienti da Mosca e Leningrado, abbandonate al loro destino su una striscia di terra situata alla confluenza dei fiumi Ob’ e Nazina, nel 1933. Solo all’inizio degli anni Novanta, con l’apertura a giornalisti e storici degli archivi governativi in seguito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, si è potuto scoprire cos’era accaduto su quella che le popolazioni locali avevano soprannominato l’Isola dei Cannibali (Ostrov ljudoedov). Lo storico francese Nicolas Werth ha usato i documenti ritrovati per scrivere un libro-inchiesta incentrato sui fatti di Nazino e su altri simili esperimenti attuati dal governo sovietico nel corso degli anni, intitolato, appunto, L’isola dei cannibali.

Che cos’era accaduto, dunque?

Nel febbraio 1933, Genrich Grigor’evič Jagoda, capo della OGPU, la polizia segreta sovietica, e Matvej Davydovič Berman, responsabile dei Gulag, presentarono a Stalin quello che loro stessi definirono un ”grandioso progetto”, che prevedeva la deportazione di circa due milioni di ”elementi antisovietici dalle città e dalle campagne” verso la Siberia occidentale e il Kazakistan. In un rapporto dell’aprile dello stesso anno, Jagoda spiegava: ”Dobbiamo riconsiderare la questione dei campi di lavoro. Oggi non sono altro che conglomerati di detenuti dei quali sfruttiamo la forza di produzione, senza prospettive a lungo termine, né per noi né per i detenuti. Ecco la mia idea: dobbiamo trasformare i detenuti in coloni. Assegneremo loro un’area di bosco; inizialmente dovremo rifornirli noi, ma presto se la caveranno da soli. Al termine del disboscamento potranno coltivare il proprio orto, allevare maiali, falciare il prato o andare a pesca. Chi lo desidera potrà chiamare anche i propri parenti. Le regioni da colonizzare sono ricchissime di petrolio e carbone. Sono convinto che nel giro di pochi anni faremo di queste colonie di popolamento delle vere e proprie città proletarie”.

“Si scambiano uno sguardo e nessuna parola. Il soldato le passa un pezzo di pane raffermo, l’unica parte della sua razione giornaliera che è riuscito a nascondere”.

Al di là di questa visione ideologica e ideale, le cose andarono in maniera molto diversa. I fatti di Nazino sono uno degli esempi più evidenti di come questi tentativi di ingegneria sociale fallirono ancora prima di cominciare.

Il 14 maggio 1933, circa seimila “coloni” – privi di qualsiasi tipo di equipaggiamento – vennero caricati su quattro chiatte fluviali: circa un terzo dei soggetti erano criminali, deportati dal campo di lavoro di Tomsk per decongestionare i prigionieri; gli altri erano cittadini comuni, rastrellati nelle settimane precedenti dalla polizia politica, ufficialmente con lo scopo di eliminare gli elementi che “infettavano” le vetrine del socialismo, ossia Mosca, Leningrado, le altre grandi città della Russia. Il servizio di sorveglianza ai prigionieri era garantito da due comandanti e cinquanta guardie arruolate da poco. Completavano il carico venti tonnellate di farina destinate a sfamare la colonia per i primi giorni. La destinazione del viaggio era l’isola di Nazino, una striscia di terra lunga tre chilometri e larga seicento metri nel punto più ampio.

I deportati vennero fatti sbarcare il 18 maggio: la situazione degenerò immediatamente. Non appena le venti tonnellate di farina vennero scaricate sull’isola, scoppiarono risse furibonde, sedate a fatica dai colpi di fucile. Quando si riuscì, con grande difficoltà, a distribuire le prime dosi, i deportati, stremati dalla fame e in assenza di forni o altri strumenti, impastarono la farina a mani nude, usando l’acqua del fiume. Subito, si scatenò un’epidemia di dissenteria. Da qui in poi, gli agenti che dovevano monitorare l’esperimento assistettero a un crescendo di orrore. Gli ex detenuti dei Gulag si divisero in bande, scatenando una vera e propria guerra interna per le riserve di farina che causò decine e decine di morti già nei primi giorni. Persino i soldati, radunati nella piccola caserma allestita sull’isola, dovettero difendersi dagli assalti.

Nel primo rapporto, consegnato dal capo del convoglio navale, tale Kolubaev, si legge: ”Sull’isola c’era una calca terribile, disordine e litigi attorno ai sacchi di farina, cadaveri ovunque, almeno un centinaio. Gente che si trascinava a fatica, gridando: ‘Dateci del pane’. Mi è stato riferito che le persone cominciavano a mangiare i cadaveri, che facevano cuocere la carne umana su fuochi improvvisati”. Nei giorni successivi, la situazione non fece che peggiorare. Per ottenere un po’ di farina, i deportati che ancora possedevano un cappotto o un paio di scarpe dovettero cederli. Nei casi peggiori, proprio perché molto ambiti, giacche e cappotti divennero il movente per rapine e omicidi. Qualcuno cercò di fuggire, ma senza ottenere una sorte migliore, come spiegò un dirigente del Partito alla commissione di inchiesta voluta da Stalin: ”All’inizio non pensavamo che si potesse fuggire dall’isola: la corrente era molto forte, l’acqua ghiacciata e il fiume largo alcuni chilometri. Senza utensili non c’era modo di costruire imbarcazioni.

Un certo numero di deportati diede prova di grande ingegnosità: mettendo insieme dei grossi rami secchi riuscirono a creare delle specie di zattere. La maggior parte, tuttavia, o annegava o moriva di stenti. Abbiamo ritrovato centinaia di cadaveri gettati dalla corrente sulle rive dell’Ob’”. Diverse guardie, convocate dalla commissione d’inchiesta, dichiararono di ”aver sparato col fucile, come se fossero a caccia” ai deportati che tentavano di fuggire.

Le prime voci sui cadaveri mutilati e la carne umana cotta e consumata cominciarono a girare sull’isola di Nazino già dai primi giorni. Il 23 maggio, i tre ufficiali sanitari presenti sull’isola stesero un primo rapporto sulla situazione. Dopo aver descritto le condizioni disumane in cui si trovavano i deportati a causa della costante dissenteria e del clima rigido, con temperature che si attestavano intorno allo zero, spiegarono che nella sola giornata del 21 maggio erano stati rinvenuti settanta nuovi cadaveri. “A cinque di loro”, sottolineavano, ”sono stati asportati fegato, cuore, polmoni e brandelli di carne tenera (seni, polpacci). A uno dei cadaveri sono stati amputati la testa e i genitali e asportata parte della pelle. Queste mutilazioni sono chiari indizi di atti di cannibalismo e suggeriscono l’esistenza di gravi psicopatologie. Nella sola giornata odierna, ci sono stati consegnati tre uomini con le mani insanguinate e in possesso di fegati umani”. Nei quindici giorni successivi, gli stessi ufficiali sanitari inviarono altri tre rapporti in cui si parlava di casi analoghi.

“Un certo numero di deportati diede prova di grande ingegnosità: mettendo insieme dei grossi rami secchi riuscirono a creare delle specie di zattere. La maggior parte, tuttavia, o annegava o moriva di stenti”.

Verso la metà di giugno, le notizie di quanto stava accadendo a Nazino arrivarono alle più alte sfere politiche della regione. Soltanto in settembre, i rapporti giunsero a Stalin, che ordinò di mandare una commissione d’inchiesta per ispezionare tutta la zona lungo il fiume Nazina. Nella relazione finale della commissione si legge: ”Siamo entrati in baracche semi-sepolte con tetti di rami e foglie. All’interno vivevano individui mezzi nudi, fortemente deperiti, sudici e infestati dai pidocchi; esalava un pestilenziale odore di escrementi. Stimiamo in almeno ottocento il numero degli infermi. I pochi sani costruiscono senza fretta altre baracche. In tutta la zona, abbiamo trovato solo un piccolo appezzamento di terra dissodato e seminato, di circa un ettaro di superficie”. La commissione tentò infine di calcolare il numero dei sopravvissuti e di stilare un bilancio dell’”operazione di colonizzazione”.

A metà ottobre, delle seimila persone deportate a maggio (a cui nel corso dei mesi si erano aggiunti altri contingenti, che avevano portato il numero totale a circa diecimila elementi), ne restavano solo duemilaventicinque: il cinquanta percento vennero giudicati invalidi; il quaranta percento gravemente debilitati; il dieci percento ancora abile al lavoro. La commissione indicava che, ”per evitare un ulteriore degrado della situazione”, non restava che ”riesaminare rapidamente i casi dei sopravvissuti, lasciare partire quelli socialmente meno pericolosi e trasferire al campo di Tomsk tutti gli altri, evacuando definitivamente la zona”.

Vasilij Arsen’evič Veličko, uno dei dirigenti incaricati di guidare la commissione d’inchiesta, nella sua lunga lettera a Stalin in cui riportava quanto accaduto, scrisse, parafrasando forse inconsciamente il motto homo homini lupus: ”Sull’isola di Nazino, l’uomo ha cessato di essere uomo e si è trasformato in sciacallo”.

Il caso dell’isola di Nazino può essere visto come il fallimento più eclatante del grandioso progetto di Jagoda e Berman, e più in generale dell’intera casta che dirigeva in quegli anni il Partito Comunista. Questo enorme piano di ingegneria sociale mirava a contrastare gli effetti della crisi agricola in cui l’Unione Sovietica era piombata già nell’estate del 1932, colonizzando e rendendo produttivi i vasti spazi inospitali della Siberia, degli Urali, del Kazakistan. Ma come potevano – questi uomini – credere davvero che un simile progetto potesse funzionare?

Da un punto di vista storico, seguendo il lavoro di Nicolas Werth nel suo libro già citato, possiamo cercare una spiegazione nelle convinzioni che animavano il Partito Comunista in quegli anni, cioè che il nuovo Stato, basandosi su cognizioni scientifiche, fosse in grado di modellare la società a proprio piacimento. In questo senso, è centrale la cosiddetta ”cultura del numero”, che aveva invaso i più disparati campi della vita politica, economica e sociale, producendo schemi, percentuali, quote e curve che sembravano poter soddisfare ogni necessità del Regime. Essa era il marchio distintivo dell’idea utopistica di riuscire a ottenere un controllo totale sul corpo sociale, scomposto in ”elementi” disindividualizzati, che – in fin dei conti – erano visti come cifre.

“Ma come potevano – questi uomini – credere davvero che un simile progetto potesse funzionare?”

Questo non basta, però, a spiegare l’ostinazione con la quale si è portato avanti un progetto che, già nelle sue fasi embrionali, era stato ampiamente osteggiato dai dirigenti siberiani del Partito, che in una lettera a Stalin del marzo del ‘32 spiegavano come ”data la lontananza del nostro territorio, il Comitato centrale non sa con esattezza cosa vi accade”. Il riferimento è alla drammatica situazione del cosiddetto Far East sovietico. Quegli spazi, remoti e immensi, erano sconvolti dalle carestie e mal controllati dalle autorità: fin dall’inizio degli anni Venti, bande armate, come quelle magistralmente descritte da Boris Pasternark nel Dottor Živago, imperversavano nel territorio, saccheggiando i villaggi isolati e uccidendo i rari rappresentanti del Partito. Il territorio siberiano, in particolare, veniva descritto già all’epoca come uno spazio di arbitrio e violenza, in cui la vita umana non ha valore e la caccia all’uomo sostituisce quella agli animali.

Com’è possibile, quindi, che il grandioso progetto sia stato portato avanti a discapito di tutto ciò? Come si poteva ritenere davvero che migliaia di persone, strappate dalla loro vita in città o dall’inferno dei Gulag, abbandonate a sé stesse in mezzo al nulla, potessero dare vita a una comunità produttiva ed efficiente?

Parafrasando il pensiero di Juan Donoso Cortés nel Saggio sul cattolicesimo, il liberalismo e il socialismo, potremmo dire che dietro ogni grande ideologia politica si cela sempre una dimensione teologica secolarizzata. Che, detto in parole più povere, significa che le persone, anche le più laiche, tendono a comportarsi in base a come vedono il rapporto tra Dio e il mondo. Alla base dell’ideologia sovietica c’era una totale assenza di trascendenza: il paradiso, dunque, non era da cercarsi di là dal mondo, in una dimensione “altra”, bensì da ricrearsi nel mondo stesso. Di più: l’uomo non nasce macchiato da una qualche forma di peccato originale; bensì è puro, immacolato. Sono le sovrastrutture sociali a corromperlo e a spingerlo verso il male. Eliminando queste sovrastrutture (Stato, religione, famiglia, ecc.), è quindi possibile creare una società libera e perfetta.

L’assoluta convinzione alla base degli esperimenti di ingegneria sociale avviati in Unione Sovietica negli anni Trenta, è proprio questa. Metterla in discussione significava rinunciare ai principi che erano l’anima stessa del Comunismo sovietico.

Pensando al grandioso progetto di Jagoda e Berman, poi, è impossibile non stabilire un parallelo con quello che i Nazisti avrebbero avviato in Germania di lì a poco. In entrambi i casi, che si tratti di ingegneria sociale o genetica, è sempre sconvolgente comprendere come l’ideologia – il mostro alla base di tali progetti – abbia completamente divorato la razionalità, che ne avrebbe dovuto arginare l’attuazione.

Forse è proprio questa la lezione che dobbiamo trarre dalle vicende dell’Isola dei Cannibali.

Giuliano Pesce

Giuliano Pesce è insegnante e scrittore. Il suo ultimo libro si intitola L’inferno è vuoto (Marcos y Marcos, 2018).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati